在电子设备向高频化、大功率化狂奔的今天,如何让“绝缘体”与“导体”完美结合正在成为众多产品技术突破的关键。氧化铍陶瓷,这种导热性能媲美金属铝的陶瓷材料,因其独特的物理特性正在成为高端电子器件的核心基板材料。其导热系数高达 200 - 250W/(m・K),能够将电子器件运行产生大量热量时迅速传导出去,高效解决散热难题,确保器件稳定运行;同时,它具备高抗折强度,能够承受较大的外力而不易损坏,为产品提供可靠的物理支撑;在电学性能方面,氧化铍陶瓷的低介电常数和低介质损耗角正切值使其在高频电路中表现出色,信号传输稳定且损耗小;此外,高绝缘性能让它能够有效隔离电路,防止产品漏电等问题的发生。

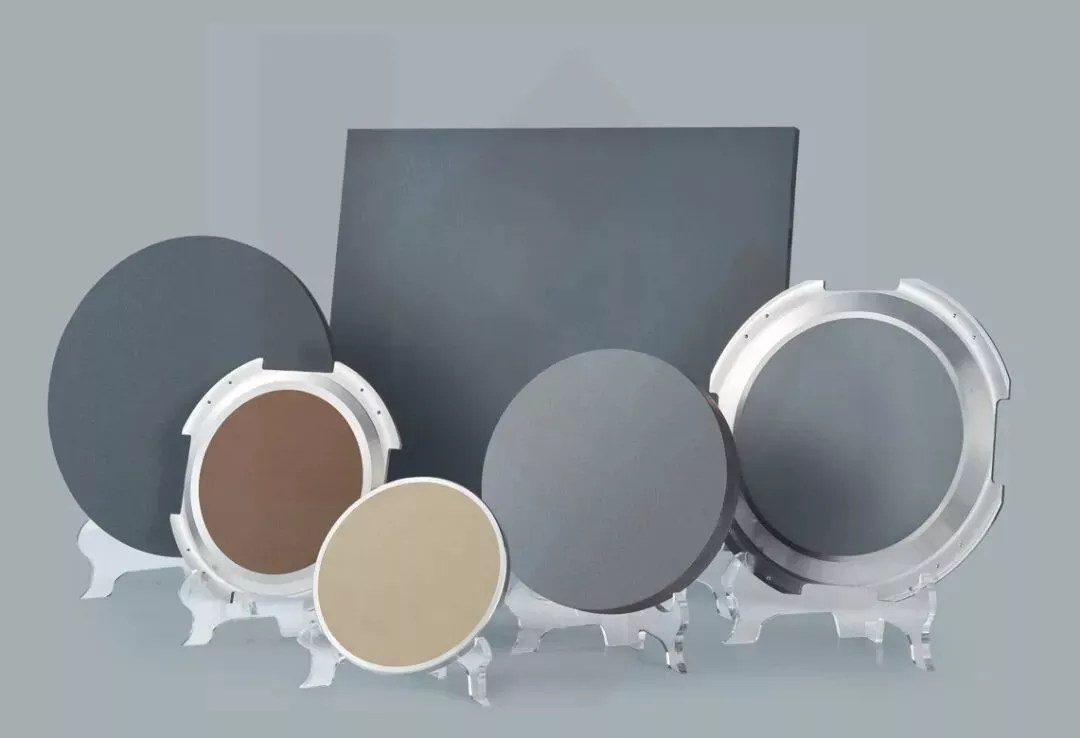

氧化铍陶瓷金属化产品©innovacera官网

凭借这些突出特性,氧化铍陶瓷通过金属化加工成功当选连接芯片与电路的“桥梁”,在众多电子领域大显身手。

01 让氧化铍陶瓷“导电”的金属化技术

所谓金属化,就是通过特定的工艺方法,在氧化铍陶瓷表面形成一层牢固的金属粘结层,赋予陶瓷与金属进行焊接、封接的能力,从而使陶瓷能够充分融入电子器件的整体结构中,发挥其特殊性能。而要让绝缘的氧化铍陶瓷与金属实现可靠连接,必须在其表面形成兼具导电性、导热性且与陶瓷基体紧密结合的金属层。

目前主流技术主要包括厚膜烧结、直接键合铜(DBC)和活性金属焊接(AMB)三大类。

(1)厚膜烧结技术:通过丝网印刷将钼锰(Mo-Mn)浆料涂覆于陶瓷表面,在湿氢气氛中高温烧结(1400-1550℃)形成多孔钼基体,随后玻璃相(如SiO₂-Al₂O₃系)迁移填充孔隙并与陶瓷发生化学键合,其优势在于工艺成熟且成本可控,适合大批量生产。例如工业化生产中丝网印刷可将金属层厚度公差控制在±2μm,显著优于手工涂覆的10-12μm偏差,但结合强度通常限于40-60MPa范围。

(2)直接键合铜技术(DBC):采用更极致的物理结合方式使氧化铍陶瓷表面覆盖一层铜箔。通过在1065℃高温下使铜箔与氧化铍陶瓷形成分子级欧姆接触,其复合结构热导率可达302W/(m·K),接近纯铜的90%,适用于双面导通型基板,可缩小器件体积30%以上。

(3)活性金属焊接(AMB):在陶瓷与金属之间加入活性钎料(如银铜钛合金),钛元素与陶瓷表面氧化层反应生成化合物,实现冶金结合。其界面强度达到传统钼锰法的2倍以上,并能承受超过50次-55℃~150℃的热冲击循环,因此在航天器传感器等极端场景中成为首选。

近年来随着企业生产技术的研发与创新,复合工艺如AMB+DPC正在兴起,这进一步通过协同效应将产品的可靠性进行有效提升,从而展现了该领域技术融合的创新潜力。

02 氧化铍陶瓷金属化普及率的限制因素

氧化铍陶瓷金属化后虽在高频、大功率场景中性能卓越,但因毒性、成本与工艺复杂性的限制,其普及率和市场占有率仍受制约:

其一,氧化铍原料毒性过强,需要严格的生产与使用规范:

氧化铍粉体具有剧毒性,吸入后可能引发急性肺炎或慢性铍肺病,长期暴露更会导致肺癌。其毒性在生产过程中尤为突出,需在负压手套箱内操作,且生产环境铍浓度限值严格(≤0.01 μg/m³),这大幅增加了安全防护成本。

其二,原料成本高,工艺复杂良品率不高:

氧化铍原料价格是氧化铝的5-10倍,且金属化工艺(如AMB、DPC)需高温共烧或电镀,良品率仅达60%-70%,这进一步推高了产品成本。例如,氧化铍基板成本较氮化铝高出40%以上,这也导致其主要应用于军工、航天等高端领域,民用市场占比不足20%。

金属化过程中,大尺寸基板(如6英寸以上)容易因为热应力导致翘曲度>3‰,需通过厚铜蚀刻技术(铜厚0.8mm时仍能实现线宽0.3mm、线距0.5mm)提升精度,但也导致工艺成本增加20-30%。此外,氧化铍在300℃以上热稳定性会下降,还会分解为有毒气体,热导率也随温度升高显著降低,这种情况限制了氧化铍在极端高温环境中的应用。相比之下,碳化硅陶瓷在1000℃下仍能保持270 W/(m·K)的热导率,更适合高温场景。

其三,氮化铝与碳化硅等替代材料的冲击:

氮化铝热导率为160-250 W/(m·K),成本较氧化铍低40%,且无毒性风险,已经大规模应用于5G基站、新能源汽车等领域。例如,氮化铝基板在5G基站中的市占率就超过了60%,已在现实与市场认知度上取代了氧化铍成为主流选择。而碳化硅热导率为120-270 W/(m·K),抗弯强度≥190 MPa,并且这种材料在1000℃下也能保持稳定性能,十分适合新能源汽车电机控制器等高温场景。尽管成本虽高于氮化铝,但在极端工况下具有不可替代性。

综合来看,氮化铝、碳化硅等材料在成本、高温稳定性和安全性上更具优势,未来将承接大部分民用市场需求,而氧化铍或逐步从“主流选择”转向“特定场景专用”。

声明:本文由 CERADIR 先进陶瓷在线平台的入驻企业/个人提供或自网络获取,文章内容仅代表作者本人,不代表本网站及 CERADIR 立场,本站不对文章内容真实性、准确性等负责,尤其不对文中产品有关功能性、效果等提供担保。本站提醒读者,文章仅供学习参考,不构成任何投资及应用建议。如需转载,请联系原作者。如涉及作品内容、版权和其它问题,请与我们联系,我们将在第一时间处理!本站拥有对此声明的最终解释权。